Il percorso espositivo - Sale 1-10

SALA 1 – PROIEZIONE INTRODUTTIVA

SALA 2 - MUSEO ALDROVANDI

Trasferito per volere di papa Lambertini da Palazzo Pubblico a Palazzo Poggi tra il 1742 e il 1743, con l’intenzione di dare collocazione unitaria ai materiali naturalistici, ponendoli a disposizione di scienziati e giovani studiosi, il museo di Ulisse Aldrovandi (1522-1605) confluisce nel patrimonio dell’Istituto delle Scienze, e ne incrementa in particolare i reperti delle Stanze di storia naturale.

Nel 1751 vi giungerà anche l’esemplare di coccodrillo del Nilo, esposto in Sala, dono di Benedetto XIV, come la Tartaruga liuto, arenatasi sulla spiaggia di Nettuno.

Sono esposti anche il ritratto di Benedetto XIV in mosaico, realizzato nel 1744 su disegno di Giacomo Zoboli con la tecnica degli smalti tagliati (che garantisce tessere meno lucide ed evita riflessi con maggiore fedeltà al dipinto di partenza), ed inviato per mare da Roma, e infine il busto di Clemente XI attribuito a Lorenzo Ottoni, donato nel 1741.

SALA 3 – BOTANICA E ZOOLOGIA

L’interesse del pontefice per le scienze naturali è confermato anche dai volumi della sua biblioteca, donati all’Istituto delle Scienze: sono qui esposti la Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio (1734) del naturalista olandese Albert Seba, che descrive la sua collezione di piante e animali in 4 volumi con 446 tavole e la Rariorum stirpium historia (1742) di Giacomo Zanoni, prefetto dell’Orto Botanico bolognese (1642-1682), illustrata con 185 tavole di piante.

Nell’ingresso si possono vedere due ritratti: quello di Benedetto XIV, attribuito ad Agostino Masucci, ed ispirato al noto modello di Pierre Subleyras, e quello della fisica Laura Bassi (1711-1778), una delle prime donne laureate in Italia e la prima ad ottenere una cattedra universitaria grazie al supporto del pontefice.

SALA 4 – FISICA E OTTICA

Nel 1745 Benedetto XIV donò all’Istituto gli strumenti ottici di Giuseppe Campani, arricchendo il laboratorio fisico dedicato allo studio della luce, un tema di ricerca tradizionale a Bologna a partire da Francesco Maria Grimaldi, scopritore della diffrazione.

Negli anni ’20, Francesco Algarotti (autore dell’opera divulgativa Il newtonianismo per le dame, 1744), con Zanotti e Manfredi, condusse esperimenti sulla rifrazione usando lo spato d’Islanda, un minerale trasparente, per dimostrare le teorie newtoniane.

Nella sala sono esposti altri doni del papa: una sfera armillare in ottone dorato con base lignea, che reca incisi i segni zodiacali e i nomi dei venti, e inoltre un micrometro filare per misurare posizioni celesti, entrambi realizzati da Domenico Lusverg (1744); infine, una pentola a pressione di fabbricazione olandese.

SALA 5 – CHIRURGIA E OSTETRICIA

Da poco eletto pontefice, Lambertini istituisce con un motu proprio del 1742 la prima Scuola di chirurgia pratica all’interno dell’Università di Bologna, e affida la prima cattedra di Chirurgia a Pier Paolo Molinelli, nominato ostensore unico delle anatomie presso l’Istituto delle Scienze; a lui dona, inoltre, strumenti chirurgici fatti appositamente realizzare in Francia.

In generale Benedetto XIV sarà sempre attento nel procurare all’Istituto i più appropriati e moderni dispositivi per esercitare le scienze sperimentali.

Dal medico ostetrico Giovanni Antonio Galli acquisirà nel 1758 le tavole in cera che illustrano l’apparato genitale femminile e maschile, realizzati da Giovanni Manzolini e Anna Morandi, e i modelli di utero in argilla eseguiti da Giovan Battista Sandri, progettati per una esplorazione tattile, e dunque, ancor più efficaci a fini didattici.

SALA 6 – ANATOMIA

Intrapresa nel 1742 su mandato di Benedetto XIV, e conclusa intorno al 1751, la realizzazione della Stanza di anatomia viene affidata allo scultore e accademico clementino Ercole Lelli.

Il progetto, promosso allo scopo di fornire modelli utili per lo studio della miologia e dell’osteologia del corpo umano, prevede la modellazione in cera, a grandezza naturale, di due ‘ignudi’ e di sei ‘spellati’, che mostrano gli strati sottocutanei dell’apparato muscolo-scheletrico.

L’esposizione entro le vetrine degli ‘armarij’ non solo preserva l’integrità delle figure, ma ne sottolinea, accanto alla funzione didattico-scientifica, anche il valore estetico e il contenuto morale: se per i due nudi si fa ricorso all’esempio paradigmatico della bellezza umana dei progenitori, Adamo ed Eva, due scheletri umani, armati di falce, che concludono la serie, rappresentano un’allegoria della morte.

SALA 7 – LE CERE ‘MORANDI-MANZOLINI’

La sala raccoglie i preparati in cera che illustrano organi anatomici e di senso, opera dei coniugi Giovanni Manzolini, già collaboratore di Ercole Lelli, e Anna Morandi, ceroplasta e anatomista.

Nelle teche sono esposti i loro ritratti, portentosamente mimetici grazie alla tecnica adottata, che unisce l’uso della cera al corredo di occhi di vetro, stoffe vere, capelli veri.

Colti nell’atto di compiere, il primo, una dissezione del cuore, la seconda, del cervello, vennero modellati dalla moglie, celebrata dalle fonti coeve per l’inusitato coraggio manifestato nel trattare “i cadaveri e anche le membra in decomposizione”, riproducendoli “con arte mirabile”, avendo cura di disporli “nel modo più elegante” (Francesco Maria Zanotti, 1755).

SALA 8 – BASAMENTO DEL RITRATTO DI MARSILI

Utilizzato per sostenere il Ritratto di Luigi Ferdinando Marsili (1766), il basamento in legno intagliato, raffigurante un’aquila, un globo, armature, scudi e strumenti diversi, prima di giungere in possesso di papa Lambertini, era appartenuto alla collezione di Cristina di Svezia, ed era stato realizzato per reggere il busto del padre, re Gustavo.

Potrebbe aver fatto da base per sostenere il busto di Clemente XI, che oggi si trova nella sala 2.

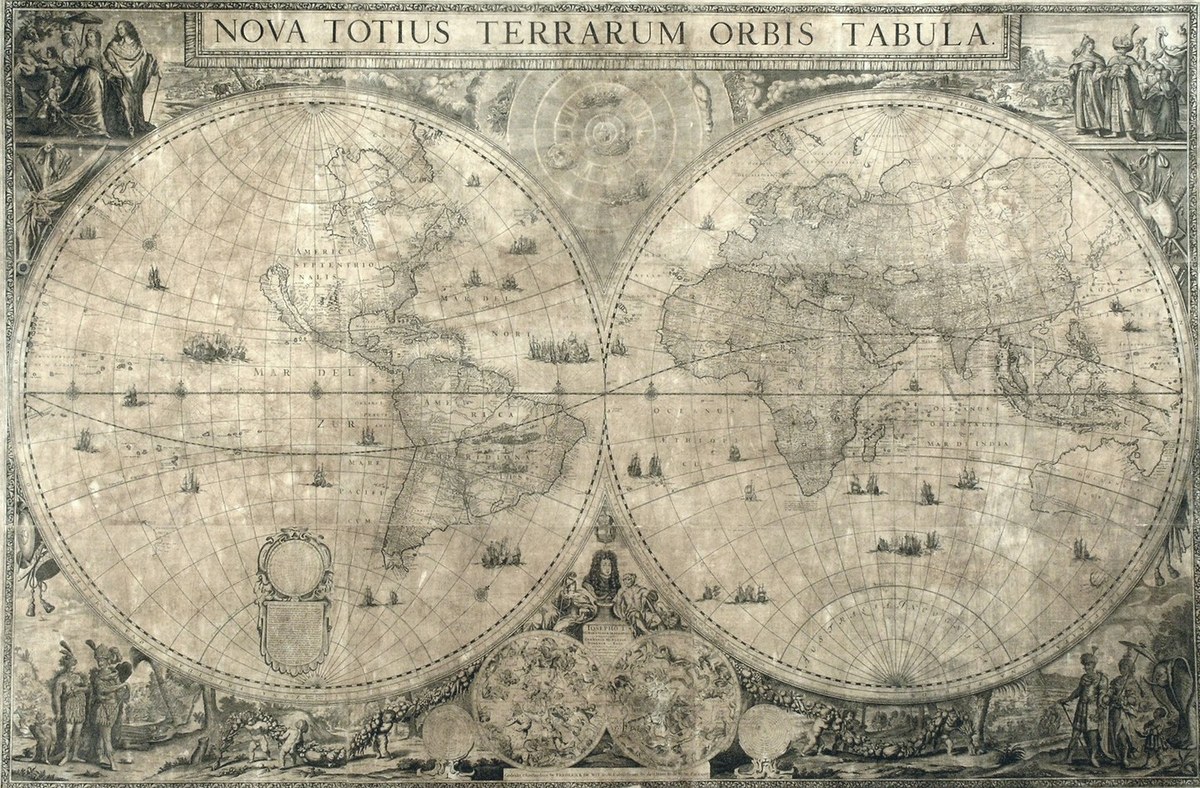

SALE 9-10 – GEOGRAFIA E NAUTICA

Benedetto XIV contribuì ad arricchire anche la camera di Geografia e Nautica dell’Istituto, creata nel 1724: nel 1752 il pontefice donò all’Istituto i due globi, celeste e terrestre, in legno e cartapesta, ricoperti da carta stampata, realizzati da John Senex nel 1740. Il primo globo raffigura più di 2000 stelle, con nomi in latino, greco e arabo, mentre il globo terrestre mostra equatore, tropici ed eclittica, meridiani, paralleli e altre linee utili alla navigazione.

Al 1751 risale il dono del Vascello di III rango S. Antonio da Padova, a 2 ponti, 58 cannoni, 3 alberi, modello di natura didattica, costruito in modo da mostrare l’ossatura della chiglia, appartenuto al conte di Maurepas, sovrintendente alla Marina di Francia. Accanto si trova la Carta dell’Europa di Frederick de Wit: stampata ad Amsterdam da Reiner e Joushua Ottens, nel 1719, la carta fa parte di una raccolta di mappe dei 4 continenti, donate all’Istituto nel 1726, caratterizzate da cornici con fregi a stampa realizzati da Domenico Bonaveri e Odoardo Fialetti, sulle quali è visibile il timbro papale.

Trova posto nella sala 11, ma riguarda questa sezione, la Carta nautica di Banet Panadès (XVI sec.), che rappresenta il Mediterraneo e una parte dell’Oceano Atlantico; la carta apparteneva in origine al marchese Cospi, la cui raccolta fu trasferita all’Istituto per volontà di papa Lambertini.